集めた情報でうどんをうったよ

第1弾 「さとのそら」篇

まずは武蔵野うどんを忠実に再現すべく、準備したレシピ通りに作ったものが第1弾。

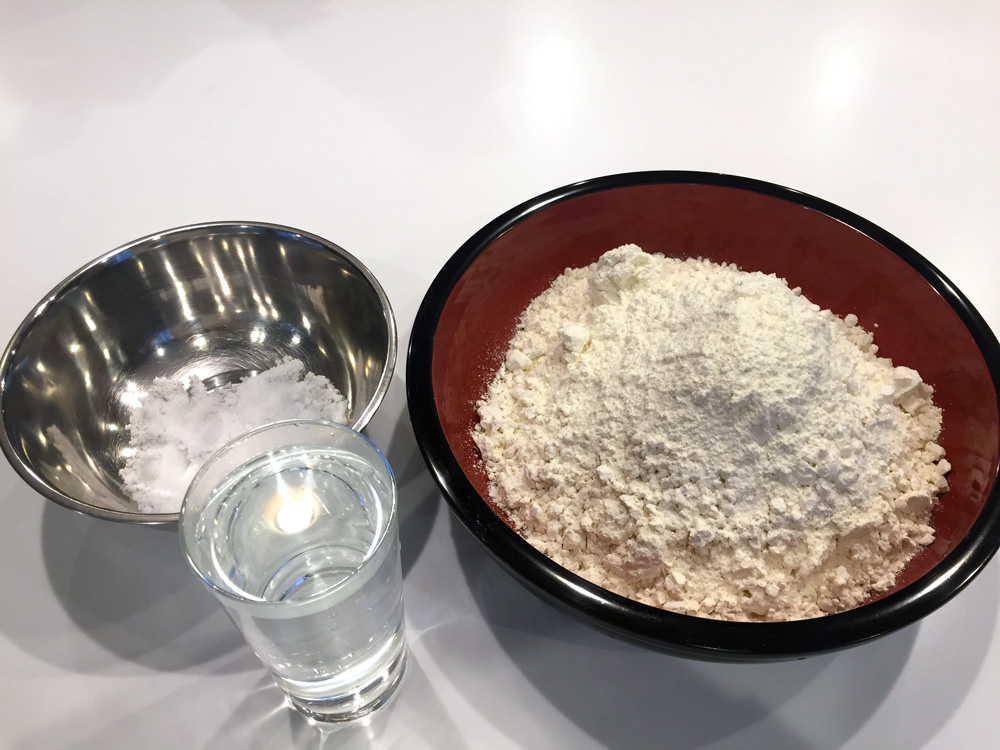

こちらの塩はかなり多め。 塩が入ることで、延ばしにくいがコシの強いうどんが出来上がるそう。 そして、ゆでた時に切れにくくもなるということなので、迷わず規定量を投入。

これが後に大変な事態を引き起こすとは、まだ誰も知らない……。

小麦粉に水を回し入れていくが、初っ端から問題発生。

粉に対して水が少ないのか、生地が上手くまとまらず。さながら、ん? スコーン作ってるんだっけ? といった状態に。たしか、うどんのコシはこねた時に発生するグルテンによるものではなかったか。まずい。このままでは、コシのないうどんになってしまう。

さすがに何かが違うと思い、レシピの中の「ぬるま湯を加減」という言葉を信じながら、最低限に追加する。

水の量に納得はいかない気がするが、こうでもしないと作業がすすまない……!

そうこう生地と格闘していると、いい感じにまとまってくる。

なんとかまとめて、しばし生地を寝かせることにするが、この段階まででほぼこねの作業はしていない。

コシが出ないのではないかという不安と同時に、生地ってこんなに硬い物だったっけ、という、相反する不安が交互に頭をよぎる。

この状態で、すでに生地は驚くほどの硬さを保っていた。

木のテーブルに思い切りたたきつけたら、ひびを入れられるんじゃないだろうかという程に。きっとこの寝かせる工程を経たら生地が柔らかくなるに違いない。そうなれば、ようやく、こねられる。グルテン! という淡い期待を持ちながら、待つこと30分。

生地、さして変わらず。

ここで、我々の考え方を切り替えた。 「これが、武蔵野うどんなのか?」と……。

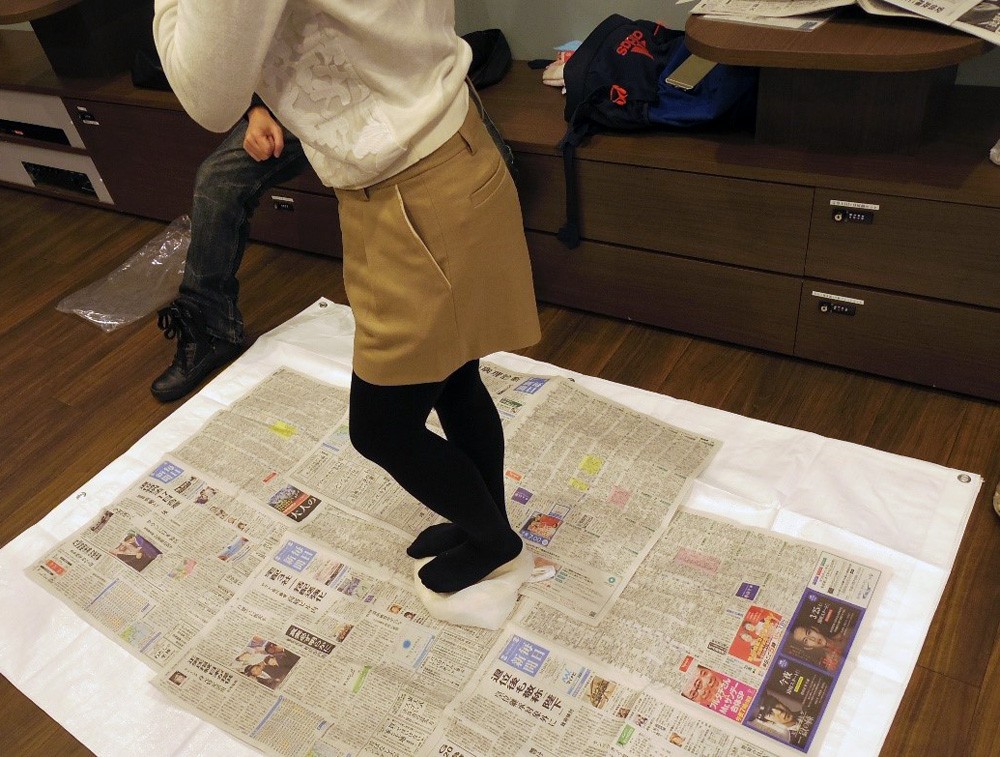

うどん打ちでよく見るスタイル、両足で生地を踏む作業へ。 硬くて手でこねるのが難しかった生地も、これで思う存分にこねられるだろうという期待を持ちながら、いざ、足を乗せる。

結果。衝撃的な事実。 沈まない……!

まず踏んだのは、メンバーの中で1番小柄な河原社員。

なんと。

生地の上に乗った。

お次は河原社員よりも身長の高い、しかし細めの内山社員。

ん、少しへこんだかな。こねられない。

満を持して小山社員。

今までよりは沈んだ。しかし、やはりこねることはできない。

人間が全体重をかけても、形状をさほど変えない小麦粉の塊、恐るべし。かなり手ごわい。

とりあえず、最初の状態より生地は伸びたので、グルテンが出ていないことを不安に思いながらも、これで良しとし、次に進む。 いよいよ、うどんの形を決める作業へ。

先ほど足で伸ばした(こね作業)生地をテーブルに移し、打ち粉をした上でさらに伸ばしていく。

太いことが売りの武蔵野うどんも、さすがにこのままでは太すぎるので、テーブルに体重をかけながら麺棒で必死に伸ばす。

しかし、やはり、なかなか伸びない。麺棒に押し付ける手の平が痛くなってきたあたりで、小山社員にバトンタッチ。 なんとか無事に伸ばしていく。

切りの作業は比較的スムーズ。麺切り包丁と専門の用具を使い、きれいな切り口に!

結構いいんじゃない? これがうどんだ。完成まであと1歩。

出来上がった麺を、お湯の中にいざ投入。

途中でくっつかないように鍋の中を混ぜていく。

すると、だんだん浮き上がってくるうどん。それっぽくない? いいんじゃない?

……あれ? なんか、短くない!?

……なぜか沸き上がる湯の中で急に短くなったうどんたち。

おかしい。

そんな気持ちを持ちながらも、味見をしつつ、ゆであがりを確認する……。

まだのようだ。

レシピを見ても、ゆで時間が書いていない。それを繰り返すこと数回。

味見をしていた河原社員からGOが出た!

その瞬間、メンバーのテンションがその日で一番上がったことは、言うまでもない。

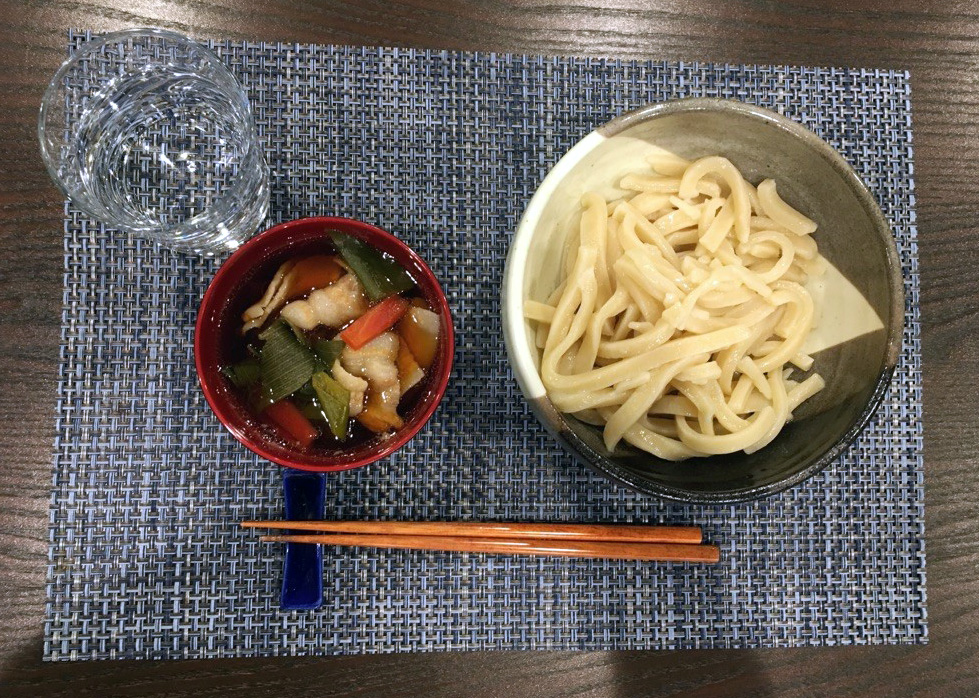

うどんは実際にゆでるとその太さは変わるもの。丁度良い太さで切ったつもりが、いざゆであがりを見てみると、意外と太い。

いや! 料理は見た目じゃない。味だ。

いざ実食!

「これが、武蔵野うどんだよね……?」

と確認し合いながら、事前に作っておいた糧入りのつけ汁でいただく。

噛めるけれど、かなりの硬さだ。「うーん、これがコシかな??」「うどんっぽいよね?」「この硬さが武蔵野っぽいよね…?」皆でつぶやきながら納得しようとしている。

この記事は2017年4月に毎日新聞のサイトに掲載したものを再録しております。 内容、経歴などは掲載当時の情報となります。